ー おしらせ ー

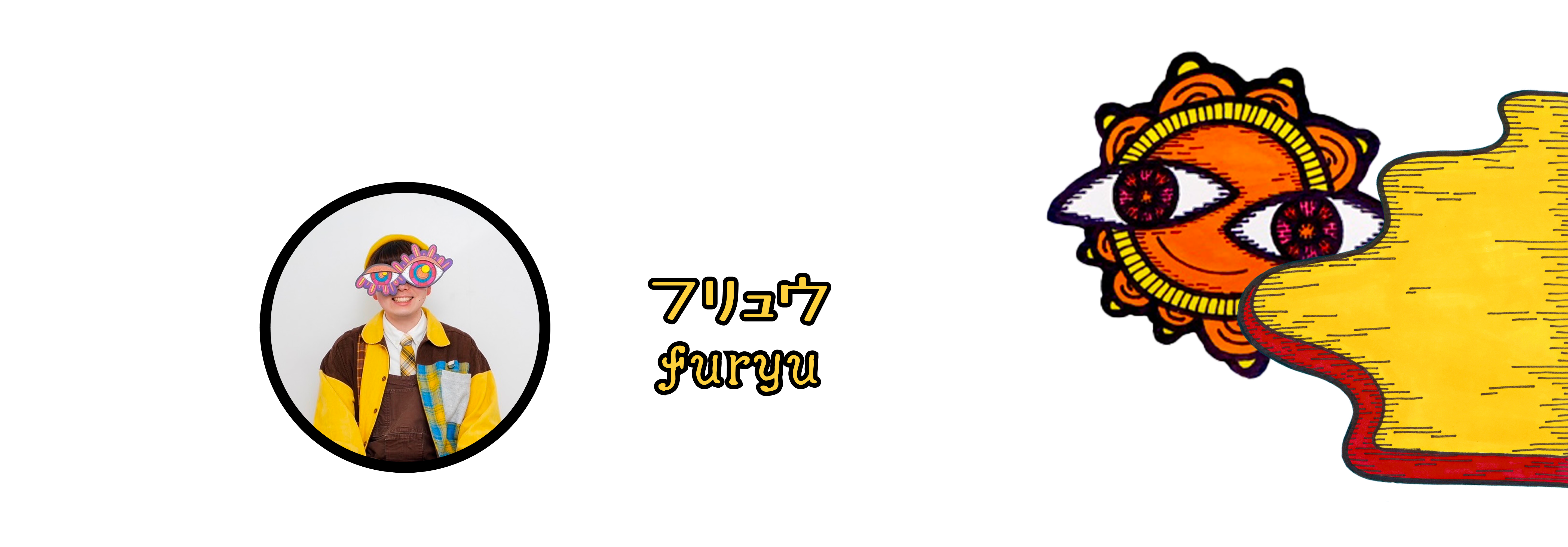

ー フリュウについて ー

埼玉県川口市在住。

2023年に多摩美術大学美術学部工芸学科陶専攻を卒業。

油性ペンアーティストとして精力的に活動。高校から大学時代にかけて油性ペンのカラフルな色合いに魅了され、現在は12色の油性ペンのみを使い、物語を紡ぐように作品を制作している。

テーマの中心は「目」。

人は目に見つめられると恐怖を感じる一方で、逆に安心感を覚えることもある。私の作品は、その相反する感覚を併せ持ち、少し怖いがどこかリラックスできる作品を制作している。

Based in Kawaguchi City, Saitama Prefecture.Graduated from Tama Art University’s Ceramics Department in 2023.Active oil-based pen artist, using 12 colors to craft storytelling pieces.My theme, "eyes," blends unease and comfort into slightly eerie yet relaxing works.

ー さくひんしゅう ー

-

「薔薇」(2022年)

油性ペン ケントボード サイズ B3

夢の中で、薔薇は茎を伸ばし続けた。絡みつき、飲み込み、やがて世界を覆い尽くす。

世界、それはあなた。棘が肌をかすめても、痛みよりも温もりを感じた。薔薇の赤が視界を染める。香りが深く胸に満ちる。私はただ、身を委ねる。薔薇が私を包み込み、すべてが溶けていく。売却済み

-

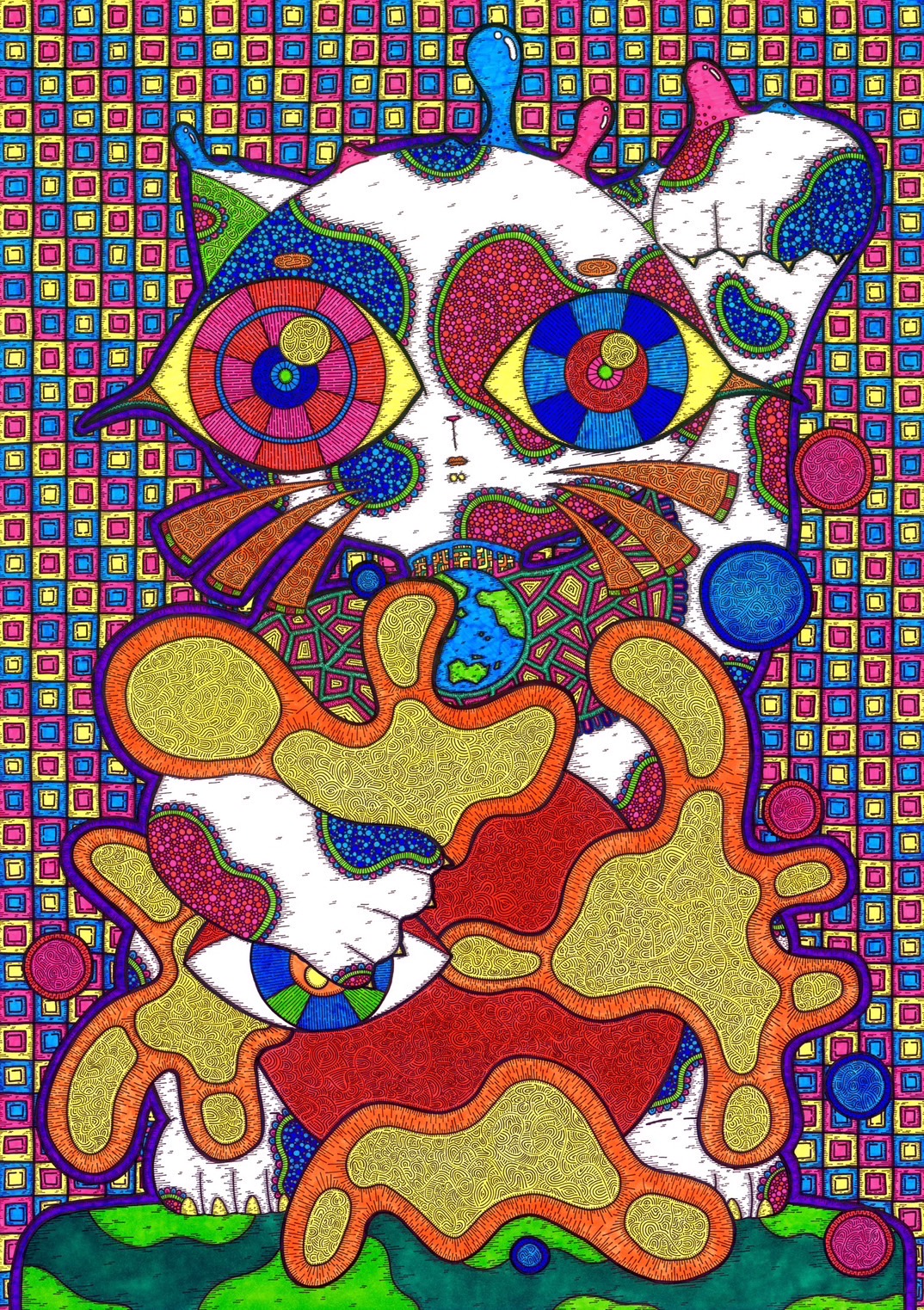

「マネキネコ」(2024年)

油性ペン ケントボード サイズ B1

左手を掲げるマネキネコは、人を招き、良縁を結ぶ。その瞳に映るのは無限の宇宙。猫は宇宙、宇宙は猫。銀河の夢をまとい、星々と戯れる。輝く太陽を抱きしめながら、夢と希望が体から溢れ、猫の鼓動は宇宙のささやき。温かな光が広がり、願いは遠くまで届いていく。マネキネコは地球を包み込み、宇宙のリズムに乗せて幸せを巡らせる。猫は微笑み、すべての人に幸せが授かりますように。

ご購入はこちら -

「蓮の花」(2023年)

油性ペン ケントボード サイズ B2

水面に揺れる蓮の花が、触手のように伸び、あなたを探している。愛は遠ざかり、指先をすり抜ける。それでも、蓮は諦めずに手を伸ばす。離れてゆく愛をただ見送るのか、それとも掴み取るのか。揺れる花弁が問いかける。己の人生を、その手で掴めと。静かな水の中、蓮は今日も伸び続ける。

売却済み

-

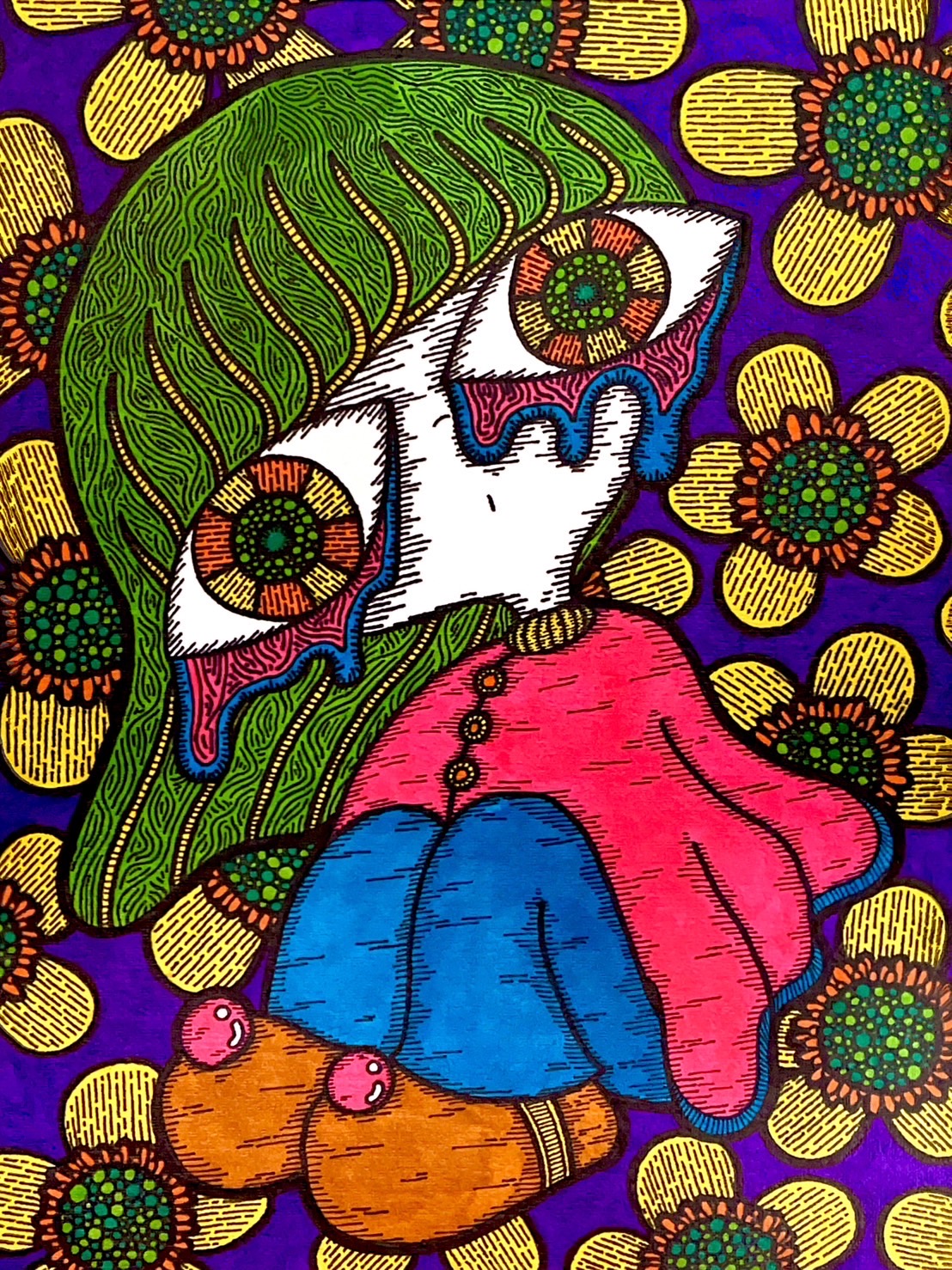

「ひとりじゃないよ」(2023年)

油性ペン ケントボード サイズ F4号

女の子の周りに、狐の牡丹が咲き誇っている。その鮮やかな花々は、優しく彼女を囲み、孤独を感じさせない。女の子はその花々に包まれ、安堵の表情を浮かべる。ひとつひとつの花が、まるで彼女の心を癒すように、静かに寄り添っている。たくさんの花がその周りに広がり、彼女はもう、ひとりではないことを感じている。温かな花の力に、心が満たされていく。

ご購入はこちら -

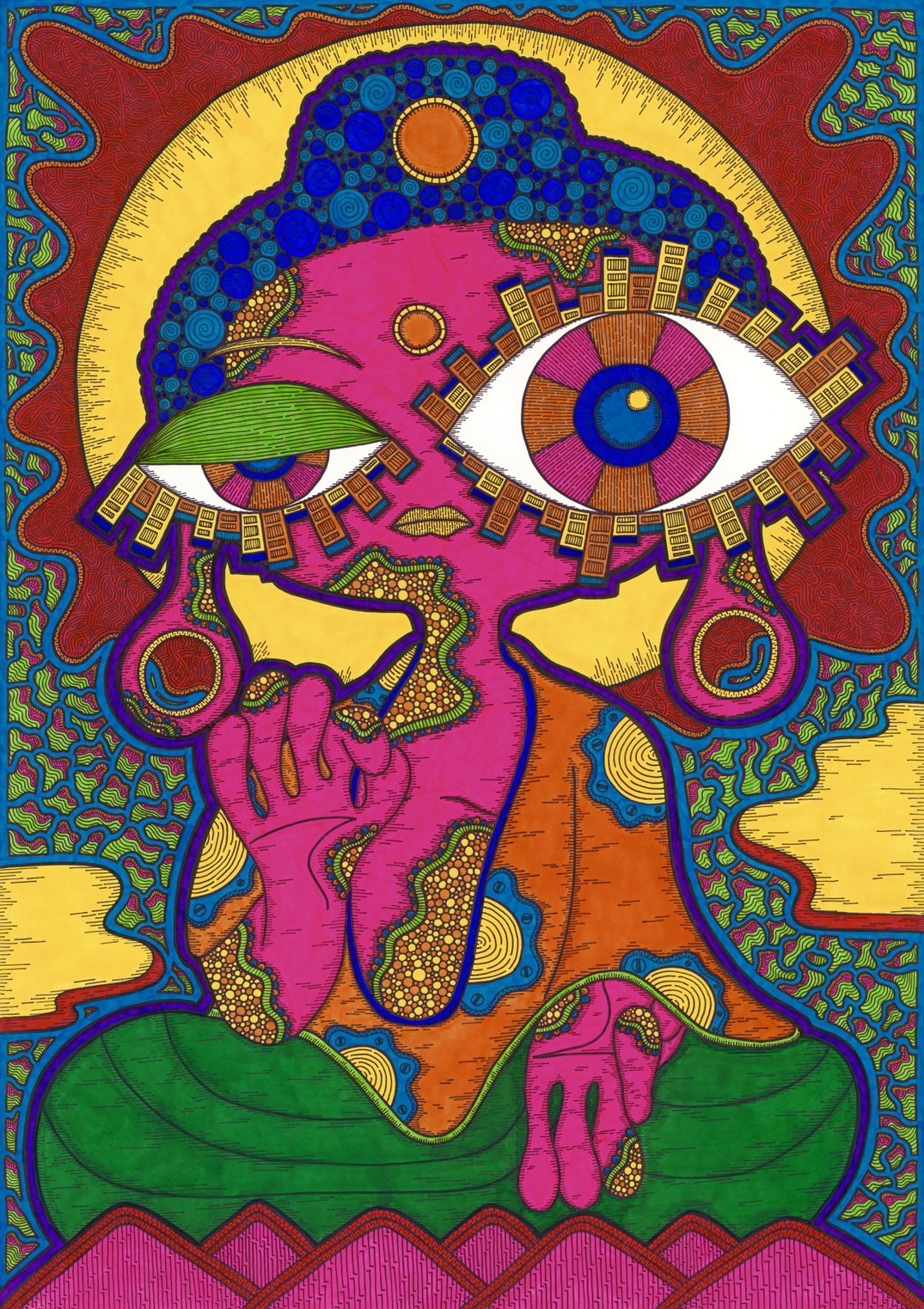

ニョライシリーズ01

「ニョライゾウ」(2023年)

油性ペン ケントボード サイズA1

真理に目覚め、悟りを開いた仏が静かに座している。その姿は清らかで、穏やかな光を放ちながら、太陽を背にして人々を見守っている。蓮の花の上に座る仏は、すべての存在に慈悲を与え、迷いを超えて平穏をもたらす。周囲に広がる静寂と調和の中で、仏の存在は人々に深い安心感を与え、心の中に真実の光を灯している。何も語らずとも、その姿がすべてを物語っている。

ご購入はこちら -

「古代Kawaii文明」(2022年)

油性ペン ケントボード サイズA1

「カワイイ」という感情は、決して新しいものではない。太古の昔から、人々は何かに心をときめかせ、愛おしさを抱いてきた。ふと視線を感じて振り向くと、黄緑色の髪の女の子がこちらを見ている。どこか懐かしく、しかし新しい。その瞳に映るのは、遥か昔から変わらぬ「カワイイ」の記憶。きっとこの文明は、今もどこかで生き続けている。

売却済み

ー りゃくれき ー

- 多摩美術大学 美術学部工芸学科 入学

- Enrolled in Tama Art University,Faculty of Art and Design,Department of Craft

- 工芸学科8人 グループ展「うなぎのねどこ」開催

- Held a group exhibition “Unagi no Nedoko” with eight members from the Department of Crafts

- すみだ向島EXPO 日本大学 自主創造PJポスターをデザイン

- Designed a poster for Sumida Mukojima EXPO and Nihon University’s Jishu Sozo Project